WORLD MEAT FREE WEEK – Spunti(ni) di Riflessione

Ci troviamo nel mezzo della World Meat Free Week, e troviamo quindi giusto ricordare che, come dalle Sacre Scritture, il numero di Pirati nel mondo è inversamente proporzionale alle emissioni di CO2.

La possibile imminente estinzione per cause climatiche ci preoccupa seriamente, quindi riteniamo giusto e doveroso impegnarci ed avere una parte nel cambiamento necessario affinché la situazione migliori. Non basta indossare un tricorno o un colandro, servono azioni, arrembaggi, pratiche di nuova consapevolezza del ruolo dei pirati nella storia.

Le cause del cambiamento climatico sono sicuramente molteplici, ma noi che siamo una religione scientifica proviamo a fare due conti in merito. Come rende noto la FAO, l’allevamento ha una grossa parte nell’aumento delle emissioni; si stima infatti che il settore zootecnico produca il 14,5% del totale di emissioni antropiche di gas serra.

Ma davvero viene consumata così tanta carne nel mondo?

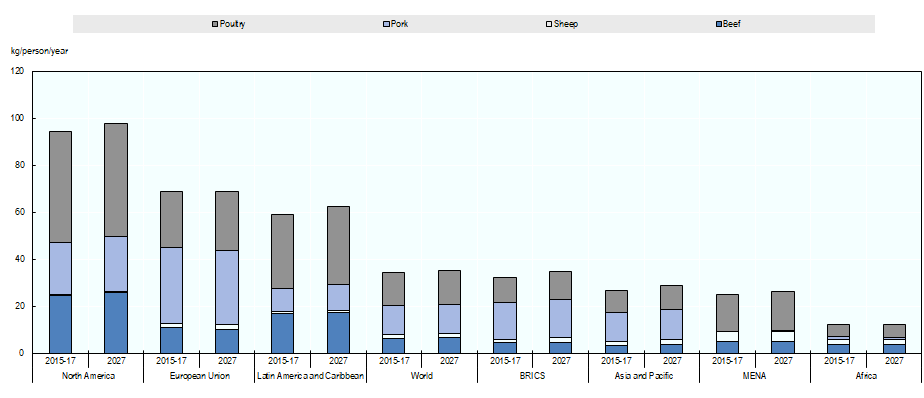

Attualmente la media mondiale di consumo di carne (intesa come carne bovina, suina, ovina e pollame) si stanzia intorno ai 35 kg pro capite/anno (tab 1), ma è in continuo aumento. Si stima che il solo consumo di carne bovina aumenterà dell’8% per i Paesi sviluppati e del 21% per i Paesi in via di sviluppo.

Finora infatti pollame e carne suina sono state la scelta di buona parte dei consumatori nei paesi in via di sviluppo; in particolare il pollame risulta essere la scelta più conveniente sia per i produttori sia per i consumatori per i suoi bassi costi di produzione e di mercato, l’alta resa di conversione del mangime in proteine animali e la rapidità di gestione del ciclo produttivo. e diventando quindi il pollame stesso il primo promotore di aumento del consumo di carne. Per questo il pollame è stato fino ad oggi il principale promotore dell’aumento del consumo di carne nei paesi in via di sviluppo.

Nonostante ciò, un aumento salariale in questi Paesi li porterà sempre ad un consumo sempre più diversificato di carne, allargando la richiesta anche a varietà più costose, quali appunto le carni bovine e ovine.

Non è solo il consumo di carne in sé il problema, ma tutta la filiera ad esso associata; anche l’allevamento di vacche da latte comporta un grosso rischio per il pianeta. Un recente studio ha rivelato come la somma delle emissioni di gas serra delle più grandi aziende casearie è equiparabile a quelle della sesta più grande economia mondiale (Regno Unito). In questo, più del 90% delle emissioni della filiera lattiero-casearia viene prodotto dalle vacche stesse sotto forma di metano.

L’aspetto socio-economico non è da trascurare neanche in questo caso; infatti, la presenza sempre più massiccia di grandi aziende lattiero-casearie ha permesso negli ultimi dieci anni di mantenere il prezzo del latte inferiore al costo di produzione, mettendo in crisi contadini e allevatori dei villaggi rurali.

Per fronteggiare l’avanzata del cambiamento climatico è quindi necessario ridurre di molto il consumo medio di carne e derivati animali nei Paesi ricchi.

Nei Paesi Ricchi, sì.

Si può obiettare infatti che non è eticamente corretto limitare un privilegio che fino ad ora è stato appannaggio di paesi economicamente forti e sviluppati, imponendo di limitare il consumo globale di carne; i dati FAO evidenziano infatti come nel 2017 820 milioni di persone abbiano sofferto la fame, mentre 2,6 miliardi di persone sono state classificate come “in sovrappeso/obese”; inoltre si rende noto che ogni anno un terzo della produzione totale di cibo (un miliardo di tonnellate di prodotto) viene sprecato.

Da questo punto di vista si può partire ad intervenire da una diversificazione dei sistemi di produzione ed una più responsabile e consapevole gestione delle risorse agricole e naturali che ne stanno alla base.

I metodi attuali di gestione degli allevamenti, infatti, sono tutt’altro che responsabili, e sia dal punto di vista ambientale che sociale risultano per lo più dannosi, quando non addirittura coercitivi.

Nei paesi in via di sviluppo la domanda crescente di carne porta ad una deregolamentazione del lavoro per poter ottenere prezzi più competitivi a livello internazionale, a discapito degli stipendi sempre più bassi e di controlli più sommari e permissivi.

Casi peggiori sono rappresentati ad esempio dal Brasile, caso non isolato in cui il placido benestare del presidente Bolsonaro permette la deforestazione amazzonica per un totale di terreno pari a 60 campi da calcio ogni ora, terreno sottratto alla giurisdizione dei nativi e dato in affido alle grandi imprese agrarie. Di questo non pagheranno le conseguenze solo i nativi o il Brasile, ma l’intero ecosistema terrestre, di cui la foresta amazzonica è uno dei principali polmoni.

Di controparte i paesi sviluppati (Stati Uniti, Canada, Unione europea, Brasile, Australia e Nuova Zelanda) sono responsabili ad oggi del 43% delle emissioni globali di gas serra prodotti dall’agricoltura animale, e si prevede che nel 2027 saranno ancora esportatori di più della metà della carne mondiale. Nel dettaglio Brasile e Stati Uniti combinati vedranno un aumento attorno al 47%, due terzi dell’intera crescita globale. Inutile sottolineare che tale crescita sarà possibile solo facendo affidamento a un sistema di allevamento sempre più intensivo.

Le problematiche ambientali correlate alla produzione animale sono in buona parte legate alla tipologia di allevamento impiegato. Nel 2006 infatti la FAO ha descritto l’allevamento intensivo come uno dei fattori che maggiormente contribuiscono ai più gravi problemi ambientali attuali.

Innanzitutto, uno dei problemi principali dell’allevamento è l’elevato consumo di acqua per la produzione di carne; si stima infatti che in media la produzione vegetale consumi circa 320 litri di acqua per chilo di produzione, mentre la produzione frutticola arrivi fino a più di 960 L/kg. La produzione animale, invece, si assesta su ben altri livelli di consumo di risorsa idrica, dai più di 4000 L/kg per il pollame, fino ai più di 15000 L/kg per la produzione bovina. Si è stimato che il settore zootecnico da solo incida sul consumo idrico consumando dal 70 al 92% dell’intera risorsa di acqua potabile.

In parole povere, ogni volta che mangiamo un hamburger abbiamo mangiato anche 2400 litri di acqua per il sostentamento dell’animale e del suo nutrimento.

I reflui zootecnici, inoltre, e le attuali tecniche di gestione del bestiame, in particolare modo nei grossi allevamenti intensivi, comportano anche una serie di ripercussioni sull’inquinamento acquatico; dall’eccessiva presenza di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) nei reflui, responsabili di fioriture algali in acqua e diminuzione della biodiversità.

Oltre al consumo di acqua, c’è di dire anche che la produzione di mangimi e, più in generale, la produzione agricola a sostegno delle produzioni animali rappresenta circa l’80% dei terreni agricoli, e la superficie adibita a pascoli ed allevamenti corrisponde al 26% delle terre emerse non ricoperte da ghiacci, rendendo quindi le pratiche zootecniche responsabili di buona parte di utilizzo dei suoli e deforestazione.

Un ultimo punto non meno importante riguarda le emissioni di gas serra, in particolare il metano correlato alle ruminazioni delle produzioni bovine. Benché sia difficile separare l’impatto dell’agricoltura da quello dell’allevamento, è reso noto che l’intero settore agroindustriale incida sulla produzione di gas serra per il 24% del totale delle emissioni, e sapendo ora che buona parte delle produzioni agricole viene destinate al consumo zootecnico, possiamo dedurre che la differenza effettiva la faccia la tipologia di allevamento, e la gestione dello stesso.

Oltre al fattore di consumo di suolo e di risorsa agricola da parte principalmente degli allevamenti intensivi, c’è una correlazione anche tra le dimensioni dell’allevamento e l’uso sempre più massiccio di antibiotici. Negli ultimi trent’anni, infatti, vi è stato un aumento smisurato di richiesta di antibiotici per uso veterinario, che tuttora vengono spesso utilizzati molto più frequentemente che nella medicina umana. L’utilizzo smisurato di antibiotici può comportare fenomeni di resistenza da parte dei batteri stessi, con conseguenti ripercussioni sulla produzione animale, sia con la possibilità di trasmissione di geni resistenti anche tra specie differenti.

Cosa fare?

Crediamo quindi che sia necessario che ognun* contribuisca al cambiamento, attraverso un consumo più responsabile e consapevole delle carne e dei derivati animali in generale, affidandosi quanto più possibile ai piccoli produttori locali e garantendo il mantenimento della filiera corta. Le scelte dei consumatori sono le prime a muovere l’economia, quindi la prima cosa utile che possiamo fare è sicuramente renderci dei consumatori consapevoli.

Al fine di aiutare il consumatore verso una scelta più responsabile, sarebbe utile fornire anche per tutti i prodotti alimentari una semplice etichetta, similare a quelle che si trovano negli elettrodomestici, per poter verificare facilmente l’impatto che la produzione del prodotto ha sull’ambiente; ne è un esempio la tabella riportata qui sotto (tab 2), dove graficamente si nota subito la differenza che l’impatto di produzione dei due prodotti ha sull’ambiente. Suggeriamo che un ulteriore miglioramento all’etichettatura dei prodotti potrebbe essere data dall’indicazione dei prezzi alla sorgente della filiera agroalimentare, in modo da tracciare il costo della filiera produttiva e che permetta di garantire condizioni lavorative e salariali dignitose per tutti gli operatori della filiera agroalimentare. Crediamo fermamente infatti che non vi possa essere tutela ambientale senza tener conto dell’aspetto sociale che sta alla base di questo sistema.

È necessario quindi attuare anche una politica atta a migliorare le possibilità di accesso a nuove tecnologie, risorse produttive ed informazione ai piccoli produttori, andando a rafforzare i gruppi produttori e promuovendo pratiche che riducano l’impatto ambientale degli allevamenti. Un esempio di buona pratica attuabile per ridurre l’impatto dell’allevamento è la conversione del letame animale in biogas; questo permette da un lato di recuperare uno scarto altamente inquinante, dall’altro offre la possibilità di accedere ad una fonte energetica rinnovabile anche ai Paesi in via di sviluppo, dove i villaggi rurali spesso non sono collegati in modo diretto con le reti elettriche nazionali.

Concludendo, dato che il mondo odierno è pieno di idee odiose, bigotte e misogine, e che non averci a che fare sta diventando sempre più difficile, è sempre meglio essere a stomaco pieno, quindi mangiate (in modo consapevole) e poi prendetevela pure con gli stronzi!

RAmen 🍜

Capitan Capunsèl de la Sareça et al.

fonti:

- https://www.valigiablu.it/carne-alimentazione-cambiamento-climatico/

- https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/commission-report-great-food-transformation-plant-diet-climate-change/

- https://www.theguardian.com/news/2018/may/07/true-cost-of-eating-meat-environment-health-animal-welfare

- https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/15/emissions-from-13-dairy-firms-match-those-of-entire-uk-says-report?CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR3Wd28mIB65_6vT4icmMiACyHMj30jYOLn6iV9FrBaF8M3Po-mNN4ih84Q

- http://www.fao.org/newsroom/it/news/2006/1000448/index.html

- http://www.fao.org/3/i9166e/i9166e_Chapter6_Meat.pdf

- https://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_hbf_meatatlas_jan2014.pdf

- https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2019/10/11/amazzonia-ong-deforestazione-legata-a-industria-alimentare_f1217061-52e5-4d2d-b80f-7e757993e3cd.html

- https://www.ciwf.it/

- http://www.fao.org/news/story/it/item/429457/icode/

- http://www.fao.org/news/story/it/item/1158011/icode/

Riflessione interessante! Ma voi siete anche vegani?

Alcuni di noi lo sono, altri sono vegetariani, altri ancora sono onnivori.